Dokumentation zum Netzwerktreffen der Bologna-Koordinatorinnen und -Koordinatoren 2023

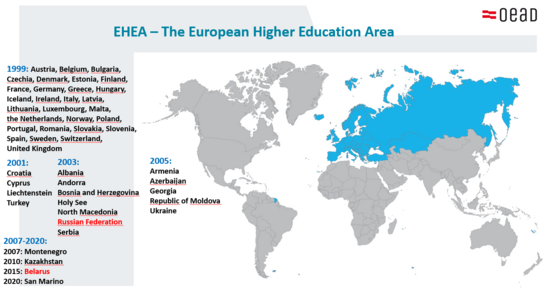

Internationale Arbeitsgruppen laufen auf Hochtouren, erste Briefings bringen die Dachverbände und Interessensvertretungen in Position… für jene, die sich eingehender mit dem Bologna-Prozess beschäftigen, offenbaren sich die intensiven inhaltlichen Vorbereitungen zum Tirana Communiqué 2024. Welche Themenschwerpunkte 2024 – 2026 zeichnen sich schon jetzt im Europäischen Hochschulraum ab, was erwartet uns?

Regina Aichner vom OeAD kommentierte die absehbaren Themenschwerpunkte für die kommenden Jahre, wie z.B. die Bekräftigung der Studienarchitektur, ECTS, Qualifikationsrahmen, Lernergebnisorientierung und des Lissabonner Anerkennungsabkommens, die steigende Relevanz der „fundamental values“, die intensivere Begleitung der Sozialen Dimension und des studierendenzentrierten Lernen und Lehrens, die Beförderung der so genannten transversalen skills und die Grundsatzüberlegungen zur Digitalisierung und zu Künstlicher Intelligenz.

Stephan de Pasqualin (BMBWF) hob die wesentlichen Aspekte der Empfehlungen zur Umsetzung von Micro-credentials hervor, deren Grundsätze für die Gestaltung und Ausstellung, die Standardelemente zur Beschreibung und Zertifizierung von MCs, die Nicht-Ziele sowie den Mehrwert von MCs.

Die Keynote von Christina Raab, nationale EHR-Expertin von der Universität Innsbruck, verstand sich als ein „best of Workshop-Reihe Strukturen zur Flexibilisierung und Internationalisierung von Curricula“. Sie ließ die wesentlichen Bologna-Tools (Qualifikationsrahmen, ECTS, Lernergebnisorientierung) Revue passieren und zeigte eindrücklich auf, wie diese in der Curriculumsgestaltung in der Hochschulpraxis ihre Anwendung finden – und sich gegenseitig in puncto Transparenz und Qualitätssicherung befördern können.

In den parallelen Breakout sessions boten wir zum einen einen informellen Austausch mit Karin Dobernig sowie Angelika Gruber von der FH Wiener Neustadt zu „Europäischer Hochschulraum und dessen Umsetzung – wie sag ich’s meiner Hochschule und wie binde ich mit als Koordinator/in ein?“

Karin Dobernig, mittlerweile zur nationalen EHR-Expertin avanciert, wurde 2014/15 seitens der FH Wiener Neustadt mit der Funktion der Bologna-Koordinatorin betraut. In ihrer Präsentation zeigt sie, gemeinsam mit Angelika Gruber auf, wie diese Funktion hochschulintern zugeordnet wurde - und mit Hilfe welcher Formate und organisatorischer Einbettungen das Profil und die Aufgaben intern wie auch extern sichtbar gemacht worden sind. Eine auf die FHWN maßgeschneiderte Rollenbeschreibung der Bologna-Koordinatorin und die Verschriftlichung der Schnittstellen zu internen Organisationseinheiten verhalfen ihr zu einem klaren Aufgabenprofil. Ihre Zuordnung von Bologna-Leitfäden und toolkits zu internen Ausschüssen (Didaktik, Qualität des Studierens, Studienrecht, Internationales) trugen wesentlich dazu bei, intern dahingehend zu sensibilisieren, dass der Europäischen Hochschulraum als Querschnittsmaterie umzusetzen ist.

Zum anderen berichtete Sylvia Lingo zum Projekt „Change our tomorrow: gelebte Qualitätsverbesserung von Lehre und Studierbarkeit an der FH Technikum Wien“, dem im Rahmen des Staatspreises Ars Docendi 2023 eine Sonderwürdigung verliehen wurde, an.

Das Projekt zeichnete sich durch den partizipativen Charakter und eine nachhaltige Vorgehensweise aus: Zwischen 2020 und 2022 wurden alle 377 Lehrveranstaltungen in Bachelorstudiengängen unter der Berücksichtigung des Grundprinzips Constructive Alignment und mit verpflichtender Einbindung von blended learning Elementen überarbeitet. Dieses Unterfangen erforderte Vorbereitungsarbeiten seit 2018 um ein entsprechendes Projektmanagement und Onboarding oder zumindest Information aller auch indirekt betroffener Hochschulangehöriger sicher zu stellen. Mittlerweile überarbeitet die FH Technikum alle Lehrveranstaltungen der Masterstudiengänge, jene der Bachelorstudien werden laufend weiterentwickelt. In der Diskussion waren insbesondere die Unterstützung der Lehrenden in der Überarbeitung der Lehrveranstaltungskonzepte, die Beteiligung externer Lehrender am Projekt sowie die Beachtung neuer Trends wie Künstlicher Intelligenz in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lehrveranstaltungen von Interesse. Darüber hinaus wurde die Umsetzung der „kollegialen Reflexionsworkshops“ diskutiert.

Hier geht's zum Programm sowie zu den nationalen Begleitempfehlungen zu Micro-Credentials auf der BMBWF-Webseite.