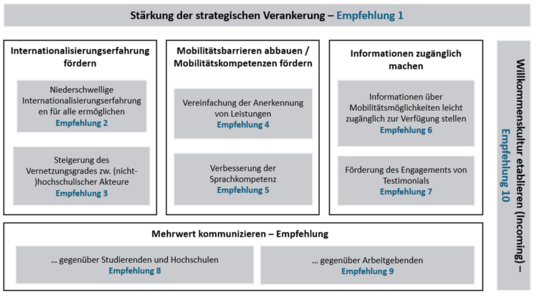

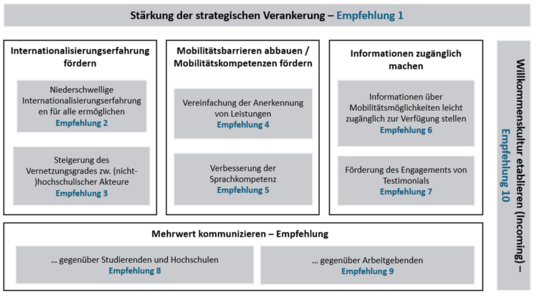

OeAD Innovationswerkstätten „Mobilitätsförderung in MINT-Studienfächern“

Im ersten Halbjahr 2024 fanden zwei Innovationswerkstätten statt, mit dem Ziel, Empfehlungen und Handlungsideen zur Förderung der Studierendenmobilität in MINT-Studienfächern auszuarbeiten.

Leitfrage: Wie können wir Studierende in MINT-Studienfächern motivieren und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, einen studienrelevanten Auslandsaufenthalt zu absolvieren?

In der ersten Veranstaltung sammelten Vertretungen von Hochschulen und BMBWF, Studierende und Interessenvertretungen Problemfelder, um einen Überblick über Herausforderungen zu erhalten. Diese Problemfelder wurden in der zweiten Veranstaltung diskutiert und vertieft und anschließend konnten zehn Empfehlungen abgeleitet werden.

Die Internationalisierung von Hochschulen ist ein Schlüssel zur globalen Vernetzung und Wettbewerbsfähigkeit. Strategische Ansätze fördern die nachhaltige Verankerung von Internationalisierungsmaßnahmen und deren zielgerichtete Ausrichtung.

Maßnahmen:

- Internationalisierung und Mobilität in die Strategie der Hochschule mittels klarer Ziele und Indikatoren integrieren.

- Die Verknüpfung und Integration von strategischen Zielsetzungen vorantreiben: Innovationsstrategie, Internationalisierungsstrategie, Forschungsstrategie, Nachhaltigkeitsstrategie, …

- Budget für Internationalisierung zur Verfügung stellen (für Unis und FHs).

- Internationalisierung und Auslandsaufenthalte vermehrt als komplementär zum eigenen Hochschulangebot denken, um Stärken anderer Hochschulen zu nutzen bzw. Schwächen der eigenen Hochschule auszugleichen. Angebote im Ausland als Möglichkeit sehen, Studierenden andere bzw. zusätzliche Qualifikationen zu ermöglichen.

Stakeholder: Hochschulen, BMFWF

Für viele Studierende stellt die Organisation eines Auslandsaufenthalts nach wie vor eine Hürde dar. Um mehr Studierende dazu zu animieren, Internationalisierungserfahrungen zu sammeln, ist ein umfassender Zugang von Nöten. Ein zentraler Faktor bei allen Bemühungen ist es, Internationalisierungserfahrungen leicht zugänglich zu machen, um ein möglichst breites Spektrum an Studierenden zu erreichen.

Maßnahmen:

- Eine Verbesserung der Studierbarkeit durch die Entfrachtung der Studienpläne vorantreiben.

- Mobilitätsfenster bzw. Windows of Opportunity in jedem Curriculum verankern.

- Vermehrt in Internationalisierung at Home (I@H) investieren, u.a. internationale Lehrende nach Österreich holen.

- Internationalisierungsmodule zum interkulturellen Kompetenzerwerb etablieren.

- Ausbau zeitlich und methodisch flexibler Mobilitätsformate (unter Berücksichtigung von Kurzzeitmobilitäten sowie hybriden und digitalen Angeboten, z.B. Blended Intensive Programs).

- Durch Maßnahmen im Bereich Bewusstseinsbildung und Beratung Mobilität vermehrt inklusive denken und für diverse Zielgruppen ermöglichen (insb. was Familie, Care-Arbeit und Berufstätigkeit betrifft).

Stakeholder: Hochschulen, OeAD

Die Vernetzung von Hochschulen untereinander sowie mit nicht-hochschulischen Organisationen und Einrichtungen ist entscheidend, um Synergien zu schaffen und Wissenstransfer in die Gesellschaft zu fördern. Die Kooperationen mit Unternehmen stärkt den Praxisbezug der Lehre und Forschung, eröffnet neue Perspektiven und fördert innovative Lösungen. Dies kann sich mitunter in einem hohen Kompetenzerwerb der Studierenden durch problem-based-learning niederschlagen.

Maßnahmen:

- Ansprechende/außergewöhnliche MINT-Partnerschaften (sowohl mit Hochschulen e.g. in Form von Joint/Double Degrees wie auch mit Unternehmen, Allianzen, Einbindung über Forschungsprojekte) aufbauen und Erfahrungsberichte bündeln und sichtbar machen.

- Den Austausch zwischen Stakeholdern fördern und Synergien nutzen (Interessensvertretungen, Unternehmen, etc.). Im Zuge dessen den Wissenstransfer intensivieren (was können & brauchen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft)

- “Alternative/ außergewöhnliche“ Austauschformate nutzen, wie MINT/Robotic-Wettbewerbe, Hackathons, u.ä. (auf bestehende zurückgreifen oder auch neue etablieren).

- Gegebenenfalls mittels eines MINT-Großevents die Sichtbarkeit von AT als MINT-Standort vergrößern (e.g. MINT-Weltmeisterschaft).

Stakeholder: Hochschulen, Interessensvertretungen

Interkulturelle Erfahrungen von Studierenden stellen einen bedeutenden Mehrwert dar, der über die rein akademische Leistung, die im Ausland erbracht wird, hinausgeht. Die Anerkennungspraxis sollte dies widerspiegeln, zum einen durch eine Vereinheitlichung/Standardisierung von (operativen) Anerkennungsprozessen, zum anderen aber auch durch generell flexiblere Anerkennungspraktiken unter Berücksichtigung des Kriteriums des wesentlichen Unterschieds (vgl. hierzu Lissabonner Anerkennungsübereinkommen).

Maßnahmen:

- Äquivalenzdatenbanken an den Institutionen etablieren und sicherstellen, dass es an der Institution zu einheitlichen Entscheidungen kommt.

- Leitfäden für entscheidungsbefugte Organe/Personen verfassen mit Informationen zu Leitlinien der lernergebnisorientierten Anerkennung unter der Prämisse des wesentlichen Unterschieds.

- Erasmus+ learning agreements nutzen, um den Studierenden so möglichst große Planungssicherheit zu geben: Gegenüberstellung von Lernergebnissen nicht von Lehrveranstaltungen, bindendes Anerkennen von vermerkten Leistungen, Flexibilität bei notwendigen Änderungen nutzen.

Stakeholder: Hochschulen

Maßnahmen:

- Englisch- bzw. mehrsprachige Lehre ausweiten, um Studierenden den fachspezifischen Spracherwerb an der eigenen Hochschule zu ermöglichen/erleichtern.

- Einzelne Module fix auf Englisch anbieten.

- Englischkenntnisse der Lehrenden verbessern, indem Englisch als Personalentwicklungsmaßnahme verankert wird (Sprachkurse, engl. Didaktik).

Stakeholder: Hochschulen

Vermehrt wird von Hochschulen zurückgemeldet, dass bestehende Informationsangebote bei Studierenden immer weniger ankommen. Beratungsangebote erweisen sich als wenig zielführend. In einer von Social Media geprägten, schnelllebigen Welt braucht es neue und außergewöhnliche Pfade der Informationsvermittlung, die insbesondere vermehrt die Emotion ansprechen.

Maßnahmen:

- Kommunikation neu strukturieren: zuerst die Emotionen ansprechen, um den Wunsch nach Mobilität zu wecken, erst dann faktische Informationen zu Anforderungen und Prozessen bieten.

- Informationen über das Studium verteilt und jeweils inhaltlich angepasst anbieten, um Studierende in unterschiedlichen Studienphasen zu erreichen.

- Vielseitige/alternative Informationspfade nutzen: Interviews in Podcasts, Website mit Erfahrungsberichten, Infostand auf Nova Rock, Social Media.

- Zeitlich und methodisch flexible Mobilitätsformate (unter Berücksichtigung von Blended Learning, virtueller Mobilität und Kurzzeitmobilität) sichtbar machen.

- Testimonials an Hochschulen zur Bewerbung von Auslandsaufenthalten heranziehen (u.a. Incoming Studierende sowie Personen mit Auslandserfahrung vermehrt in den Studienalltag einbeziehen).

- Spezifische Tutorien zum Thema „Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten“ anbieten.

Stakeholder: Hochschulen, ÖH, OeAD

Rückkehrende aus dem Ausland könnten als Testimonials auftreten und so durch aktive Mundpropaganda den Mehrwert von Auslandserfahrung kommunizieren. Dieses Engagement sollte von Seiten der Universität honoriert werden, indem derartige Aktivitäten durch ECTS anerkannt werden. Gleichzeitig können auch Incoming-Studierende durch Ihre Erfahrungen einen Beitrag dazu leisten, Mobilität zu propagieren.

Maßnahmen:

- Austauschformate etablieren, um den Austausch zwischen Studierenden zu fördern, zwischen Incoming-Studierenden, Studierende mit Auslandserfahrung und nationalen Studierenden.

- Die Anrechnung extracurricularer Aktivitäten ermöglichen/ausbauen (Testimonials, Auslandsaufenthalts-Tutorium).

Stakeholder: Hochschulen

MINT-Studien können einen Beitrag zur Lösung vieler gesellschaftlicher Herausforderungen leisten. Sie liefern die notwendigen technischen Fachkenntnisse und methodischen Werkzeuge für innovative Ansätze zur Begegnung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen (Klimakrise, digitaler Wandel). Auf diese Weise tragen MINT- Absolventinnen und Absolventen zu technologischem Fortschritt bei und haben das Potenzial zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Die genannten gesellschaftlichen Herausforderungen sind immer mehr globaler Natur, weshalb interkulturelles Verständnis und die Fähigkeit zur interkulturellen fachlichen Zusammenarbeit zentrale Kompetenzen von MINT-Absolventinnen und Absolventen sind.

Maßnahmen:

- Verstärkte Kommunikation der Bedeutung von Mobilität gegenüber Studierenden, Mitarbeitenden, Hochschulleitungen und insbesondere Entscheidungstragenden in Anerkennungsprozessen.

- „Kulturellen Wandel“ anstreben, um die Mentalität, „wir sind eh die besten, wozu ins Ausland gehen“ zu überwinden. Selbstkritik zulassen und Mobilität zu Zwecken der Komplementarität fördern.

- Die gesellschaftliche Verantwortung genauso wie die Bedeutung des MINT-Bereichs zur Lösung gesellschaftlicher Probleme verdeutlichen.

- Medienkampagne lancieren.

Stakeholder: Hochschulen, Interessensvertretungen

Auch wenn Auslandserfahrungen für viele Arbeitgebende kein explizites Motiv im Bewerbungsprozess darstellen, ist davon auszugehen, dass die Kombination an Fähigkeiten wie Sprachkenntnissen, kulturellem Verständnis, kognitiver Flexibilität sowie Weltoffenheit einen positiven Arbeitsmarkteffekt hat. Dieses Bewusstsein ist bei Arbeitgebenden nicht hinreichend ausgeprägt. Des Weiteren sind vor allem MINT-Studierende neben dem Studium oftmals bereits facheinschlägig berufstätig. Berufstätigkeit sollte jedoch kein Hindernis sein, wenn es darum geht, interkulturelle Kompetenzen durch Studierendenmobilität zu erwerben. Arbeitgebende könnten ggf. durch Freistellungen und andere individuelle Maßnahmen Möglichkeiten schaffen, um es Studierenden zu ermöglichen, trotz eines aufrechten Arbeitsverhältnisses mobil sein zu können.

Maßnahmen:

- Verstärkte Kommunikation der Bedeutung von Mobilität gegenüber Arbeitgebenden.

- Bewusstsein bei Arbeitgebenden schaffen, dass Auslandsaufenthalte auch bei berufstätigen/berufsbegleitend Studierenden vorteilhaft sind und ermöglicht werden sollten.

- Verstärkt die Bedeutung der internationalen Vernetzung zur Lösung gesellschaftlicher Probleme verdeutlichen.

- Medienkampagne lancieren.

Stakeholder: Hochschulen, Interessensvertretungen – WKO, IV, OeAD

Eine internationale Willkommenskultur an Hochschulen ist essenziell, um Studierende, Forschende und Mitarbeitende aus aller Welt bestmöglich aufzunehmen und eine offene, diverse Lern- und Arbeitsumgebung zu schaffen. Neben der Bereitstellung von Informationen und Unterstützungsangeboten in relevanten Sprachen sowie interkulturellen Kompetenzen der Belegschaft umfasst eine Willkommenskultur auch die Einbindung internationaler Perspektiven in organisationale Prozesse und Entscheidungen.

Maßnahmen:

- Diversifizierung des (wissenschaftlichen) Personals: Durch eine strategische Ausrichtung des Personalwesens an Hochschulen die Anwerbung, Aufnahme und Integration von internationalen Mitarbeitenden verbessern (e.g. durch englischsprachige Ausschreibungen und das Inserieren in internationalen Foren)

- Erweiterung von Supportstrukturen wie u.a. Dual Career Angeboten (dies umfasst auch Unterstützung im Bereich Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die mitkommende Person).

- Vermehrt in Lehrende/wissenschaftliches Personal und qualifizierte Lehre investieren.

- Studienpläne auf Englisch zur Verfügung stellen (AI).

- Englischsprachige Supportstrukturen an den Hochschulen für internationale Studierende und Lehrende schaffen.

Stakeholder: Hochschulen, Ministerien

Follow-Up: Webinar zu "Mobilität in MINT-Studien"

Im Zentrum der Online-Veranstaltung "Mobilität in MINT-Studien" stand die Frage, warum MINT-Studierende im Vergleich zu anderen Studienrichtungen seltener Auslandserfahrungen sammeln – und welche strukturellen, institutionellen und individuellen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Mobilität künftig gezielt zu fördern und bestehende Hürden abzubauen. Es wurden aktuelle Zahlen zur Mobilität von MINT-Studierenden besprochen und das neue OeAD MINT-Factsheet vorgestellt. Mobilitätsbarrieren, Herausforderungen sowie Lösungsansätze wurden identifiziert und gemeinsam mit Studierenden diskutiert.

Untenstehend oder unter diesem Link finden Sie die Aufzeichnung der Online-Veranstaltung. Im Menü rechts oben können Sie die Foliensätze herunterladen.